キーボードの話(10)──Tomisute配列−3

今回は、自分なりのTomisuke配列の魅力と、散文向けに作成した亜流の配列について紹介したい。

Tomisuke配列のメリット

Tomisuke配列の設計思想については、「【脱QWERTY配列】Tomisuke配列に移行し、QWERTY配列を卒業せよ」の「Tomisuke配列ができるまで」の見出しを参照されたい。

ここでは提唱者ご本人とは別の視点、すなわち身をもってマスターしたユーザーの側からメリットをまとめてみよう。

メリット1)位置を覚えやすい

ユーザーから見た最大の特徴は、配列を覚えやすいことだ。

Tomisuke配列では、AとP以外のキーはすべてQWERTY配列と異なる。よって、アルファベットだけでも24個のキーの位置を覚える必要があるが、見当をつけるくらいまではQWERTY配列よりもはるかに覚えやすい。英語圏発祥の配列を日本語に当てはめるよりはずっといい。

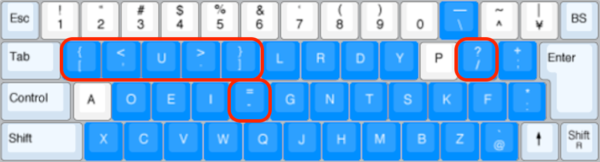

ホームポジションの左手3段目には、母音のキー「あいうえお=AIUEO」が集められている。

子音のキーのほとんどは右手に集められている。右手小指の位置にある「か=K」から始まり中央へ向かって「さたな=STN」、下段へ移って「はま=HM」、2段上へ移って「やら=YR」がある。

それ以外の子音で使う「がざだば=GZDB」などは周囲に散らばっているが、打つ機会も相対的に少ないので、マスターするまでは必要のたびに確認しても大した負担ではない。

左手4段目には「カット、コピー、ペースト」の「XCV」と、ウインドウ操作および終了の「WQ」が集められている。「わ=W」が左手に飛んでいるのはこのためだ。

QWERTY配列で右手4段目にあった句読点と、長音、セミコロンは、左手2段目へ移っている。ここに「1」キーが1段降りているのが特徴的である。

メリット2)負荷が両手に分散する

キーが上記のように配置されているので、ほとんどの文字を打つときは左右の手に分散する。助詞の「を」や、「上」「和英」「青々」「追々」のように母音が続く単語では左手が続くが、その程度である。

「W」と同じ人差し指で打つのは「IU」だが、「ウィンドウズ」「ウィークリー」「ウィスキー」のような外来語でしか使わないだろう。

QWERTY配列では、片手だけで打つ羽目になる語句は結構多い。「渡良瀬」「わさわさ」「求人」「救急」「着物」「無人」「住民」「事務」「九時の方向に向く」などがある(ミリタリー作品の脚本でも書かないかぎり「九時の方向に向く」とはなかなか書かないだろうが、「九時」「方向」は書くだろう)。

たいしたことではないと思うだろうか? たしかにぼくも、そんなことは気にしなかった。しかしTomisuke配列を練習するようになると、こういう負荷の偏りがばかにならないのだと気づくようになるのである。

メリット3)指の移動距離が短い

Tomisuke配列では、頻繁に打つ重要なキーがホームポジションの中心部に集められている。とくに左手はホームポジションからほとんど動かす必要がない。

その結果、指を移動する距離が短くなり、疲労軽減に貢献する。これは実際に使った人の多くが感じているようだ。もともとローマ字打ちは打つキーの数が多いが、Tomisuke配列を使えば移動距離の点でカバーできる。

これもまた感覚的ではあるが、タイピング騒音対策にもよいように思われる。メカニカルキーボードを使っていることもあり。ぼくはこれまでタイピングの音が大きいほうだった。しかしTomisuke配列にしてからは、自分でも小さくなったと思う。

QWERTY配列では指の移動距離が長いため、速く打とうとして勢いよく指を動かし、結果ガンガンと指をたたきつけるように打つ癖が付いてしまったような気がする。指の移動距離が短ければ勢いをつける必要がなくなり、力を入れて打つ癖も抜けていくかもしれない。

メリット4)視線移動が少ない

ホームポジションを維持しやすいということは、瞬間的にキーボードへ視線を落とすような動作が減るということだ。そして視線の移動が少ないということは、姿勢を崩す必要が少なく、集中しやすいという効果がある。

昔ながらのタイプライターでは入力の位置が固定されていて、書き進めると紙のほうが動いていく。ワープロアプリではあまり見かけないが、いくつかのテキストエディタでは「タイプライタースクロール」と呼ばれるオプションがある。入力を進めていったときに画面のほうが動くことで、入力位置の高さを固定できるのだ。そういう機能があるくらい、文章を書くときの視線の移動は嫌われる(もっとも、ぼくもScrivenerやUlyseesで知った口である)。

亜流を考える

さて、実はぼくが使っているTomisuke配列はオリジナルではなく、散文用にアレンジした亜流である。どうせQWERTYから配列を変えるなら、自分が使いやすいようにと欲が出てきたのだ。

ちなみに散文とは、漢詩、和歌、俳句のように決まった形式を持つ「韻文」に対して、韻を踏んだり字数に制限を設けたりしない一般の文章を指す。ただしここでは、今日キーボードを使うもう1つの大きな動機であるプログラムコードに対する一般の文章という意味で捉えていただきたい。

では具体的にどうしたのか。順を追って説明する。

まず基本方針としては、アルファベット類は原則的に「本家」の通りでいきたい。本家との互換性など気にする必然性はないのだろうが、提案者であるとみすけさんの設計思想は尊重したい。それに、できれば散文向けの亜流として人に提案できるレベルのものにしたい。

次に、必要なものを考える。

Tomisuke配列で最初に気になったのが、カギ括弧である。小説では会話、批評や論文では引用範囲を示す重要な記号だ。ぼくのジャンルであるIT系技術書でも、カギ括弧は頻繁に使う。

QWERTY配列ではこれが遠い上にタッチタイピングしにくいため、ホームポジションを崩して、瞬間的にキーボードを見る必要がある。とくに、「[表示]→[テキスト編集]→[連結表示時にタイトルを表示]」のようにプルダウンメニューを書き写すときは、アプリのウインドウ、エディタのウインドウ、キーボードの3つを交互に見る必要があり、大変腹立たしいし集中力もそがれる(大括弧はカギ括弧を打って変換する)。

散文向けという点では「/」も重要だろう。このキーは「?」も兼ねているので、小説やエッセイを書く人には重要なはずだ。本家の位置でも悪くはなさそうだが、もっと近くに寄せたい。

実際に例文を打っていて気になった点として、「IU」の両方を同じ左手人差し指が担うことがある。「という」「そういう」「かくいう」など「IU」と連続して打つことが少なくない。

では逆に、必要性が低いのにホームポジションの近くにいるキー、つまり周辺へ追い出せそうなキーはどれか。

本家の配列で使わなさそうなのは、まず「;:」だ。日本語の散文を書く限り、少なくともカギ括弧よりも重要ではないだろう。

また、本家の配列で特徴的な「1」の扱いは難しい。たしかに2段目にあれば感嘆符を打ちやすくなる。「理由の1つは」のように、本当に数えられる1つではなく、「たくさんあるもののなかの1つとして」という意味で使うことも多い。

縦書きの原稿であればひらがなまたは漢字で書くが、IT系ではアラビア数字を使うほうが主流だ。編集者によって判断が分かれることもあるが、「一見すると」のように、一語になっていないもの以外はアラビア数字にするのが通例だと思う。だから「1」をホームポジションの範囲内に置いてもいいのかもしれない。

とはいえ、散文で数字を打つときは「1984年」のように2桁以上になることも多い。ほかの数字と続けて打つことを考えると、やはり数字は横一直線に並んでもらうほうがよいのではないか。

亜流を作る

ここまでを前提にして、具体的にキーを入れ替えてみよう。

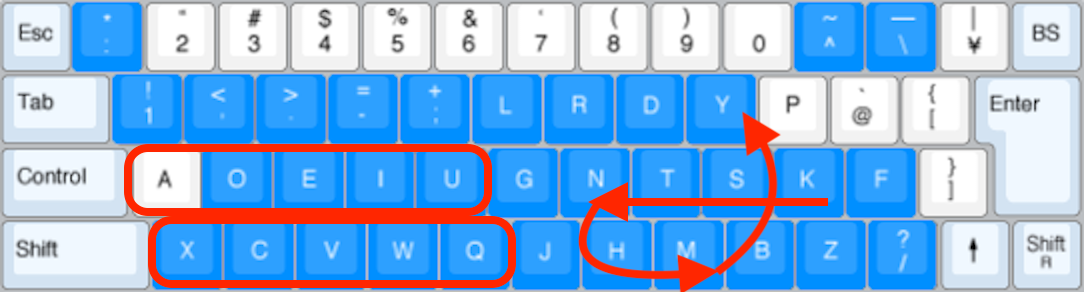

まず、「1」は1段目へ戻す。暫定的に「:」と交換する。

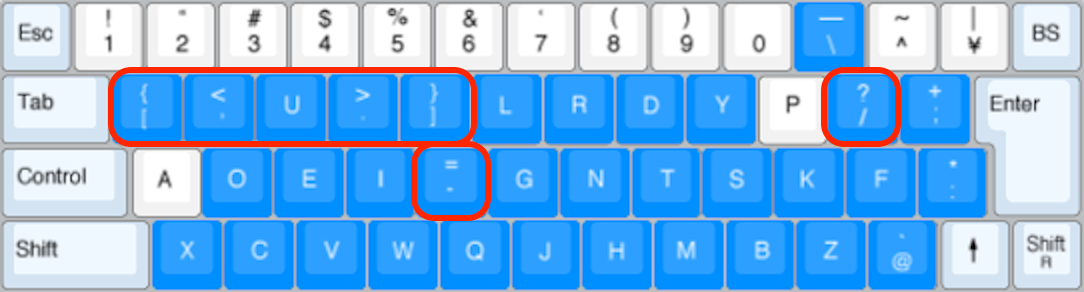

次に、2つのカギ括弧を、コロンおよびセミコロンと入れ替えて、左手2段目の:,.-;を[,.-]としてみた。日本語なら「、。ー」となる。

順番に[],.-と並べるのもいいだろうが、小指で括弧を開き、人差し指で閉じるのは、実際に打ってみるととても気分がいい。キーの間隔から「始まって、終わる」感覚が生まれる(駄洒落である)。

ここで先述の「IUが同じ指」問題を思い出す。できるだけ本家を崩さずに解決する配置はないものか。

そんなことを考えていたとき、偶然Discordでチャットに混ざったら、まさにその話がされていた。その場で考えてみて、左手2段目を[,U.]として、長音と入れ替えることを考えた。ついでに、QWERTY配列では隣り合っていた句読点を離した。これならば、同じ指で打つことになる単語は「UE」で始まる「上」「上野」「上原」「飢え」くらいのものだろう。

そのように図を作っていたら、先に別の方が同じ配列の図を上げていた。よかった、同じことを2人が考えたのなら、普遍性もあるのではないか。

その後考えたのが、「/」と「@」の入れ替えである。「@」よりは、「/?」を少しでも近くへ寄せたい。ただ、実際の打ちやすさとしては、戻したほうがいいのかもしれない。ここはまだ迷っている。

その後、残ったいくつかのキーの位置を調整した結果できあがったのが、次の図の「Tomisuke配列・散文向け亜流」である。

(この項続く。この記事はTomisuke配列で書いた)